Hoy debiera ser un día de fiesta para él. De hecho es su día de fiesta y sin embargo, algo no está bien.

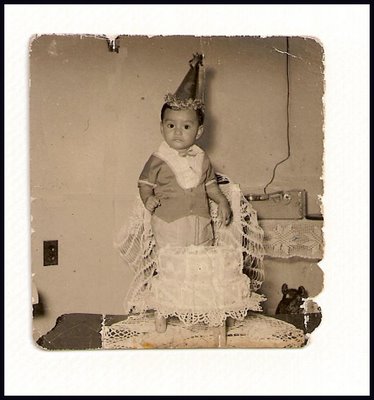

Cara pálida, medio disimulada por que es negrito, ojos hundidos, y el gesto ese de no saber qué es lo que pasa.

Quizá las preguntas sean: ¿Por qué no vienen? ¿Acaso no les gustan las fiestas?

A él le encantan las fiestas, le gusta bailar, y le gusta ser - por una vez en su vida - el alma de la fiesta.

¿Por qué no vienen? Mirtha preparó todo, y mamá también se batió con la mazamorra y la gelatina a granel.

Está feliz, es su cumpleaños. Quisiera estar feliz, es su cumpleaños. Su hermana le puso las medias blancas, lo bañó en talco, le puso la colonia Coquito, el traje de chalequito celeste y pantalón corto, él mismo preguntó a qué hora y le dijeron a las cuatro en punto.

¿Por qué todas las fiestas de 5 años empiezan a las cuatro? ¿No es muy tarde? ¿Vendrán?

A pesar de todo allí está, con su aureola invisible a simple vista, la misma que su madre le regaló de pequeño, brillando escondida y que sentía aparecer cuando escuchaba la música y danzaba sin parar, ligero, sensual, intenso, a veces muy alegre, a veces muy triste. A veces no sabe qué decir y entonces baila.

Me imagino que cuando sea grande le ocurrirá lo mismo, que cuando deba conquistar a una niña lo hará bailando. Que cuando se reconcilie con una no necesite hablar, solo bailar y pegarla a su corazón para que todo vuelva a ser como antes, porque esas serán sus palabras. No sé qué le pasará cuando se enamore de una niña que no sepa o no quiera bailar. Las palabras se le habrán acabado.

Pero ahora ya pegaron los globos, ya pusieron los caramelos en la mesa, ya están las palomitas de maíz y está lista la mazamorra morada, y los discos. Todos tienen que bailar y el que no baila no come mazamorra, ni caramelos. ¡El que baila, come! Esa era la consigna.

Mejor se sienta en la sala a esperarlos.

¿Por qué todos los niños llegan tarde a mi fiesta de cumpleaños? Mejor dicho, ¿por qué todos los papás llevan tarde a los niños a mi fiesta?

Pero, ¿Por qué le da tanto miedo que no lleguen? Porque sabe que hay gente que nunca llega, que hay gente en su vida que nunca llegó. Sabe también que hay gente que se va y que no vuelve. Espera encontrar algún día a alguien que esté ahí para siempre.

Recién lo bañó Mirtha y ya está sudando, le zumban un poco los oídos, y le quema la frente. ¿Qué será?

Mirtha siempre lo cuidó como si fuera una de esas muñecas de porcelana. Una de esas muñecas que aún debe tener guardadas junto a su juego de tazas, en una maletita de madera, arriba, sobre el ropero.

Cuando los dos se fueron a Piura todo el mundo creía que era la mamá. Tenía 19 o 20 años y vivía en Piura con un niño, fijo que es madre soltera decía la gente. Seguro que ya salió con su “domingo 7” y el papá para evitar la vergüenza los mandó a vivir a Piura. Pero Mirtha siempre asumió la tarea de cuidarlo, como muchas niñas en esta tierra de nadie que asumen a sus hermanos menores cuando les endilgan la responsabilidad de ser mamás.

Le daba sopa de pescado, de suco, para que sea inteligente. Le embutía la leche con esos polvos de chocolate para que tenga muchas energías. Le daba agua de manzana para que duerma tranquilo. Le daba camote para que se ponga fuerte. También le hacía las tareas, cuando se quedaba dormido, para que saque buenas notas. Por la mañana le echaba su gomina para que vaya bien peinado, le ponía sus gotas de colonia, le amarraba los zapatos y salía corriendo todos los días para dejarlo en el colegio o para regresarlo a casa. Fines de semana corrían a Talara. Y fiesta que había era fiesta a la que lo llevaba corriendo. Por eso, para su cumpleaños era la que más se alistaba.

El piso está rojo, reluciente, bien embarrado con cera y lustrado. Víctor, el dibujante de la familia, hizo los consabidos carteles de “feliz cumpleaños” con la figura del conejo de la suerte, puso los globos colgando de las pareces. Juan ya armó el tocadiscos y selecciono la música. No se quién fue a buscar el flash descartable para las fotos. Mamá pidió a la vecina que haga la torta en forma de carrito y vino la vecina con un cosa que parece una súper jeringa y escribió su nombre.

El reloj sigue dando vueltas y nadie se aparece. La música se desperdicia, no lo puede creer.

¡Quiero bailar!

Arranca solo, se pasea por toda la sala como si fuera la pista de baile más grande de todo Talara. Ensaya los pasos de baile como cuando toca las maracas en la estudiantina del colegio. Y allí está dando vuelta, saltando como loco, mientras sus hermanos lo miran detrás de la cortina y se ríen de verlo bailar solito. Se da cuenta que lo espian, se sienta disimuladamente y esperaba a que esos ojos se esfumen para seguir bailando. Es su cumpleaños y cuando hay cumpleaños hay que bailar, porque: ¡El que no baila, no come!

Uf! qué calor. Algo le esta dando, ¡Mamá me duele la barriga! Y estos que no vienen a su fiesta. Ya es la hora, les dije que estén a la hora. ¿Pobrecito será que está ojeado? ¡Capaz que lo miró la vecina que tiene un ojo...! ¡Hay que rezarlo, para que este bien en su fiesta!

La abuela Peto, con su jabón de barra sin usar, le soba el cuerpo, y reza y reza. Un rato después empieza a bostezar, pero no deja de mover la boca. Sí, está bien ojeado el pobrecito. ¿No habrá un huevo fresco por casualidad?, eso es más efectivo. Y sigue rezando, y haciéndome cruces sobre la barriga. Ay! si esta bien ojeado, hasta me empezó a doler el brazo. Sí esta ojeaaaado! dice y abre la boca. De nuevo el bostezo.

La abuela suda y se va quedando dormida... y luego sigue, dale que dale con el rezo. Trae un vaso con agua. Vamos a ver qué tiene. Rompen el huevo y lo vierten en el vaso. Siiii, está ojeado -dice Mirtha- miren el altar. ¿El altar? En verdad lo que se ve es que la yema está casi roja y se ve como un sol en medio del agua, la clara casi se disuelve pero se ve como un enorme velo de novia flotando en el viento. Ese es el altar que ve Mirtha y abre los ojos como si viera allí todas las respuestas. Felizmente no le dimos la “contrita”, la pastilla para la fiebre, es mejor sacarle primero el mal de ojo y después darle la medicina. Está bien ojeado. Mejor que se acueste un ratito para que le pase la fiebre.

Ya su conjunto de pantalones cortos y chaleco están húmedos de sudor, del baile y de la fiebre, ya lo rezaron, ya lo curaron el mal de ojo, el talco se le esta haciendo como bolitas blancas de sudor, sus zapatos y sus medias blancas se mancharon de rojo con la cera de la sala, y nadie llega. No van a venir, nadie bailará con él.

Está feliz, es su cumpleaños. Debiera estar feliz porque es el día de bailar en su fiesta, pero nadie viene, y los ojos se le están cayendo. Su mamá siempre le decía que había algo en él que brillaba, que había nacido con estrella y que siempre caería parado. Pero a puertas de una fiesta fracasada creo que terminará tirado en su cama.

Felizmente llegó el primero. Felipe el de las zapatillas de fútbol con cocos, para que no se hundan en el gras, el último grito de la moda. ¿Qué gras? Dónde hay gras en una ciudad tan árida como Piura. Además, este no era un partido de fútbol era un cumpleaños. Pero no importa, es el primero y ya los demás están llegando a su cumpleaños número 2. No, ese fue en el cumpleaños número 11. No importa, da lo mismo, todos los cumpleaños fueron iguales, todos tuvieron la misma ansiedad para él, pero ahora es tiempo de celebrar y no hay que hacer esperar a los invitados.

Vuelto a la vida, quizá por la magia de la abuela, quizá por la presencia de esos niños que lo inundan todo de bullicio, irreverencia e inocencia, vuelta la armonía, las cosas vuelven a su sitio. A veces la gente si llega y llega para él. Y entonces siente un arco iris brillando desde adentro. La sangre fluye y los corazones se despejan en medio de una cumbia bien movida, en medio de una veitena de niños alborotados que ya ven llegar las fuentes de caramelos y galletitas de animalitos. Y por fin las sonrisas aparecen en un rostro que a veces parece preguntarse qué es lo que pasa.

El baila, yo miro las fotos de las fiestas infantiles y veo un niño con fiebre, justo el día de su cumpleaños, aferrado siempre al borde de su chalequito celeste, al lado de un payaso enorme que se yergue sobre la torre final de una torta que dice su nombre.